Herzversagen verhindern - Quantifizierung der Mitralklappen-Regurgitationsströmung

- Ansprechperson:

- Förderung:

Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Baden-Württemberg Stiftung

- Starttermin:

01.03.2025

Die Mitralklappeninsuffizienz, die zweithäufigste Herzklappenkrankheit, führt während der Auswurfphase (Systole) des Herzzyklus zu einer Rückströmung von der linken Herzkammer in den Vorhof. Die Menge dieser Regurgitation ist entscheidend für die Wahl der geeigneten therapeutischen Behandlung. Beschädigte Mitralklappen zeigen verschiedene Formen von Rissen, Verdickungen oder Prolapsen, was zu komplexen Regurgitationsjets führt. Die begrenzte Zuverlässigkeit und Genauigkeit der derzeit verwendeten transösophagealen Echokardiographie (TEE) 2D-Ultraschall-Doppler-Messtechnik motiviert ein besseres Verständnis des Regurgitationsjets.

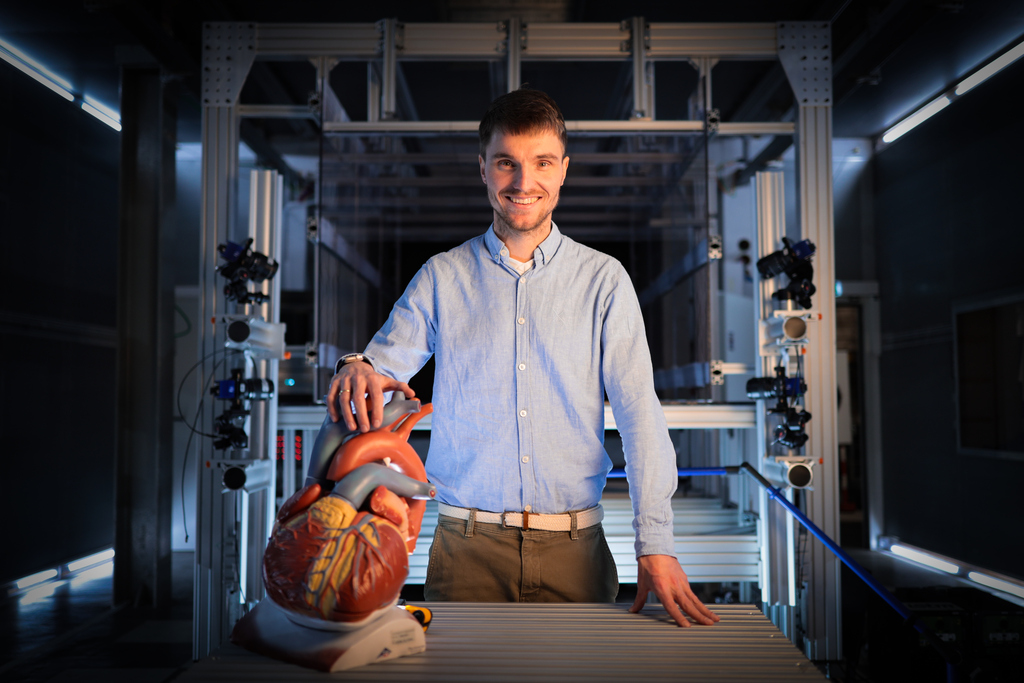

Das Ziel dieses Forschungsprojekts ist es, Regurgitationsjets mithilfe hochauflösender optischer Lasermesstechnik genau zu erfassen und Erkenntnisse in den klinischen Alltag zu übertragen. Ein kardiovaskulärer Versuchsstand, der in der Lage ist, die Strömung im menschlichen Herzen zu simulieren, wird eingerichtet, um mehrere Jets unterschiedlicher Mitralklappengeometrien zu beobachten und zu analysieren. Durch die Verwendung mehrerer Kameras sind dreidimensionale (3D3C) Strömungsaufnahmen möglich.

Um die Erkenntnisse in den klinischen Alltag zu übertragen, besteht eine Kooperation mit der Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz in der Kardiovaskulären Medizin des Universitätsklinikums Heidelberg. Die hochauflösenden Ergebnisse, die am Versuchsstand gewonnen werden, werden mit der Ultraschallmesstechnik am Universitätsklinikum Heidelberg verglichen, um zukünftige Routine-Messungen am Patienten höherwertig interpretierbar zu machen. Die aktuell verfügbaren klinischen Routinen und Analysemöglichkeiten der Regurgitationsströmung werden mit zusätzlichem strömungsmechanischem Wissen über die Topologie und Details dieser Strömung erweitert, was letztendlich eine gezieltere Behandlung ermöglichen kann.

Das Projekt wird durch das Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Baden-Württemberg Stiftung gefördert.